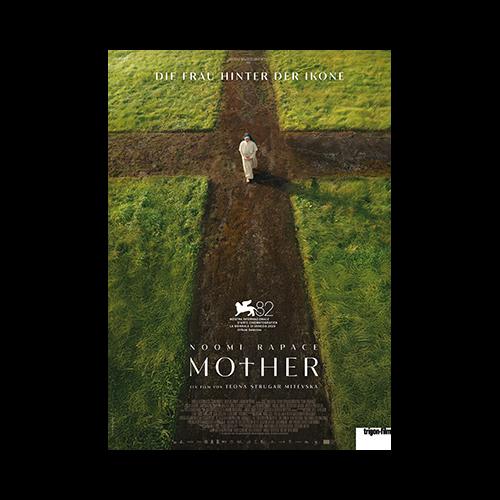

Sieben aufwühlende Tage im Leben einer Ikone

Symbolisch ist es rasch unmissverständlich, das Kreuz, das Teresa (Noomi Rapace) zu tragen hat. Immer wieder schreitet sie bildstark über eine dunkle Wegkreuzung, von grünem Gras umgeben. Ihren persönlichen Kreuzweg bis zur «Befreiung» quasi. Teresa möchte bald aus dem Orden austreten und ihren eigenen gründen. Dafür benötigt die engagierte Schwester den Segen des Vatikans. Während Teresa auf den für sie lebensentscheidenden Brief wartet, wird das Leben im Kloster nicht einfacher. Ihr Einsatz für die Ärmsten, denen sie Brot bringt und die sie pflegt, wird nicht gerne gesehen, sogar kritisiert. Weiter tuscheln die Ordensschwestern über ihre Beziehung mit dem Pater, auch wenn Teresa energisch betont, sie sei nur platonisch. Dazu steht noch ihre Nachfolge im Raum. Eigentlich steht für sie fest, dass ihre gute Freundin Agnieszka die ideale Kandidatin wäre. Doch dann passiert etwas, das die Strukturen im Kloster, die Freundschaft der Frauen und Teresas Glauben auf eine Prüfung stellt.

Sieben Tage lang folgen wir der rastlosen Teresa, wie sie zwischen Zukunft und Status Quo im luftleeren Raum hängt und sich mehr schlecht als recht, fast verzweifelt, durch die Tage quält. Noomi Rapace spielt das eindringlich, intensiv und glaubhaft. Die sieben Tage, bis der Brief aus dem Vatikan eintrifft, nutzt «Mother» als Zeitspanne für seine Dramaturgie. Wir treffen also eine Frau, die anpacken kann, mit schmutziger, blutiger Kutte die Ärmsten umsorgt. Eine bodenständige Frau mit grossen Zielen. Die nordmazedonische Regisseurin Teona Strugar Mitevska wollte bewusst eine Teresa zeigen, wie wir sie wenig kennen, «eine historische Frauenfigur, die nicht idealisiert, sondern komplex und vielschichtig ist.» Sie begleitet dafür die spätere Heilige in der Zeit, bevor sie die berühmte blau-weisse Kutte übergestreift hat. Das funktioniert über weite Strecken bestens. Nicht zuletzt, weil der Erzählstil ruhig ist und so Teresa als Mensch Zeit zur Entfaltung bietet.

Monsterrocker als musikalische Untermalung

Einzig eine wahnhafte Episode fällt durch die Musikwahl etwas ab. Um Teresa im Wahn klar und deutlich abzuheben, wurde «Hard Rock Hallelujah» der finnischen Metalband Lordi gewählt. Nur ist der Song, bei aller Berechtigung als amüsanter ESC-Beitrag, ein Klischee, eigentlich fast liebevolle Satire. So richtig passen will er daher nicht, besonders nicht zum ernsthaften Stil des Films. Gerade, weil er so deutlich mit den Monsterkostümen der Band und dem Eurovision Songcontest assoziiert wird, der mit einem Lebensgefühl verbunden wird, das religiöse Vereinigungen oft kritisieren. Da hätte es deutlich smarter Songs als Untermalung gegeben. Möglicherweise war aber der Song der Finnen einfach günstig zu haben und hat somit seinen Zweck erfüllt oder der Kontrast zwischen ESC und Teresa war schlicht gewollt.

Die nachdenkliche Teresa (Noomi Rapace) wartet sehnlichst auf einen wichtigen Brief. (©trigon-film.org)

Die nachdenkliche Teresa (Noomi Rapace) wartet sehnlichst auf einen wichtigen Brief. (©trigon-film.org)

Teresa war bei aller Güte und Barmherzigkeit auch kontrovers. Sie vertrat teils erzkonservative Themen, die noch heute Kritik beschwören. Möglicherweise ist das Teil der damaligen Zeit, kann aber auch in der Persönlichkeit von Teresa gelegen haben. Dies lässt der Film offen. Es ist letztlich nicht seine Aufgabe, jedes kleine Puzzleteilen genauestens zu analysieren und so wirklich relevant für die Geschichte ist es nicht. Aber Teona Strugar Mitevska drückt sich nicht davor, dieses Thema zu beleuchten und macht das plausibel durch ein Ereignis, das die Welt von Teresa vor eine starke Probe stellt. Das führt zu starken Momenten auf der narrativen Ebene und gibt Teresa Profil. Mehr sei hier aber nicht verraten.

Regisseurin tauchte tief in die Materie ein, um den Film vorzubereiten

Bereits vor fünfzehn Jahren drehte die Regisseurin den Dok-Film «Teresa and I» und konnte dafür mit einigen Ordensschwestern sprechen, die noch mit Teresa gewirkt hatten. Die Videos dieser Gespräche flossen in den aktuellen Spielfilm ein – teils sind die Dialoge Transkriptionen jener Gespräche. Beim Schauspielen spricht man vom Method Acting. Die Regisseurin war ebenfalls nahe daran, um den Film vorzubereiten. «Die Entstehung dieses Films hat fünfzehn Jahre gedauert. Ich habe die Ausgestossenen, die Ausgeschlossenen, die Kranken, darunter auch Leprakranke, gefilmt, mit ihnen gelebt und mich unter sie gemischt. Ich habe sogar ein rituelles Bad im Ganges genommen, um zu verstehen, warum es für Teresa so wichtig war, dort zu sein. Dieser ganze Prozess war eine Erfahrung grosser Demut», erklärt Teona Strugar Mitevska.

Teresa, die wie die Regisseurin Wurzeln im Balkan, genauer in Albanien, hatte, liegt der Regisseurin offenbar nahe. Das spürt man den ganzen Film hindurch und das verleiht ihm viel Glaubwürdigkeit. Sie begleitet ihre Hauptfigur durch sieben aufwühlende Tage und zeigt die spätere Heilige menschlich, verletzlich, streng, aber auch liebevoll. Sie vermeidet es, zu beschönigen und unterstreicht ihre Vision mit einfachen Bildern, verzichtet folgerichtig auf allzu malerische Hochglanzmomente, die nicht so richtig zur Seele des Films gepasst hätte. Dafür nutzt der Film eine ruhige Sprache, die ohne Hektik die Geschichte einfängt und dadurch eine pragmatische Stimmung erzeugt, die gut zum Inhalt passt.

«Mother» zeigt sieben aufwühlende Tage im Leben einer Ikone und erlaubt es allen interessieren Menschen, eine nicht so bekannte Mutter Teresa zu treffen.

- Mother (Nordmazedonien 2025)

- Regie: Teona Strugar Mitevska

- Drehbuch: Goce Smilevski, Teona Strugar Mitevska, Elma Tataragić

- Laufzeit: 104 Minuten

- Kinostart: 29. Januar 2026